(dott. Anna Salviani)

La diarrea neonatale nei suinetti rappresenta una delle sfide più complesse e rilevanti per l’industria suinicola moderna, con conseguenze che si riflettono sia sulla produttività aziendale sia sul benessere animale. Il periodo neonatale, che si estende fino alla prima settimana di vita, è un momento particolarmente critico: i suinetti presentano un sistema immunitario immaturo e dipendono fortemente dalla qualità e dalla quantità del colostro e dal supporto gestionale per sviluppare adeguate difese. Fattori come stress ambientale, pratiche di allevamento non ottimali, squilibri del microbiota intestinale e una nutrizione inadeguata possono favorire l’insorgenza della diarrea, creando le condizioni ideali per l’insediamento dei patogeni. Le perdite economiche derivano non solo dall’aumento della mortalità e della morbilità nei primi giorni di vita, ma anche dai ritardi nella crescita e dai costi di trattamento.

Tra gli agenti infettivi più comuni si annoverano Escherichia coli, clostridi, coronavirus e rotavirus. Spesso non è un singolo agente a determinare la malattia, bensì una combinazione di infezioni concomitanti che complicano diagnosi e gestione. A ciò si aggiunge la crescente necessità di ridurre l’uso di antibiotici, imposta dalle normative europee e dall’esigenza di contrastare l’antimicrobico-resistenza. La prevenzione, dunque, è oggi più che mai la via maestra per garantire salute e sostenibilità negli allevamenti suinicoli.

In questo quadro complesso, il rotavirus si conferma come uno dei principali protagonisti. È presente nella quasi totalità degli allevamenti e la sua eradicazione è irrealistica. Le specie più rilevanti per il suino sono il rotavirus A (RVA) e il rotavirus C (RVC), responsabili di forme enteriche che colpiscono i suinetti nei primi giorni di vita. L’infezione avviene per via oro-fecale e danneggia gli enterociti maturi dell’intestino tenue, causando atrofia dei villi, riduzione della capacità assorbente e conseguente diarrea acquosa. Nei neonati, che dipendono necessariamente dall’immunità materna, questo si traduce in disidratazione e ritardi di crescita, con un impatto economico e sanitario significativo.

Uno dei motivi per cui il rotavirus resta così difficile da controllare è la sua elevata variabilità genetica. Sono stati identificati numerosi genotipi di RVA e RVC, spesso coesistenti nello stesso allevamento, e la loro continua evoluzione complica la messa a punto di vaccini efficaci. La conseguenza pratica è che la protezione fornita dai vaccini disponibili può essere parziale se i ceppi circolanti differiscono da quelli inclusi nella formulazione. Per questo motivo, il monitoraggio dei ceppi presenti a livello aziendale e regionale è oggi considerato uno strumento essenziale per orientare strategie vaccinali mirate. Fortunatamente negli ultimi anni si è reso disponibile sul mercato il vaccino contenente il Rotavirus A, ma la tipizzazione rimane una condizione molto importante nella diagnosi.

La protezione del suinetto nei confronti del rotavirus si fonda sull’immunità passiva: i piccoli nascono privi di anticorpi e dipendono dal colostro e dal latte per ottenere difese immunitarie. Gli anticorpi IgG colostrali offrono una protezione immediata ma di breve durata, mentre le IgA secretorie del latte costituiscono la principale barriera intestinale contro la replicazione virale. Tuttavia, la loro concentrazione decresce dopo due settimane, lasciando i suinetti più esposti. Garantire un’adeguata assunzione di colostro nelle prime ore di vita resta quindi una delle misure più efficaci di prevenzione.

L’immunizzazione delle scrofe prima del parto, tramite vaccini vivi attenuati o inattivati, ha l’obiettivo di potenziare la produzione di anticorpi e trasferire ai suinetti un’immunità lattogena più robusta. Tuttavia, la grande variabilità del virus può limitare l’efficacia profilattica di questo approccio. In alternativa, alcuni allevamenti utilizzano ancora la cosiddetta pratica del feedback, che prevede l’esposizione controllata delle scrofe a materiale intestinale proveniente da suinetti infetti, stimolando così una risposta immunitaria specifica verso i ceppi circolanti in allevamento. Sebbene diffusa, questa tecnica comporta rischi di biosicurezza e non sempre produce risultati uniformi.

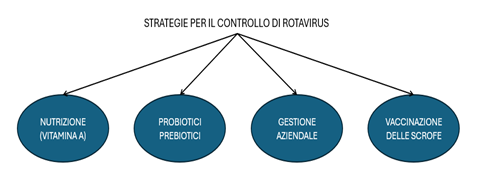

La ricerca scientifica sta aprendo nuove prospettive: piattaforme vaccinali a RNA o basate su particelle simil-virali stanno dimostrando di poter offrire protezioni più ampie e personalizzate, adattabili alle varianti aziendali. Parallelamente, cresce l’interesse verso strategie complementari, come la modulazione del microbiota intestinale. Studi recenti indicano che probiotici come Lactobacillus rhamnosus o E. coli Nissle 1917 possono ridurre la gravità della diarrea e migliorare la risposta immunitaria locale. Anche i prebiotici, come la crusca di riso, sembrano favorire la maturazione del sistema immunitario e potenziare la produzione di IgA intestinali.

La nutrizione svolge inoltre un ruolo determinante: un corretto apporto di micronutrienti, in particolare di vitamina A, sostiene la risposta immunitaria e migliora l’efficacia delle vaccinazioni. Una gestione alimentare equilibrata della scrofa in gestazione e lattazione garantisce non solo colostro di migliore qualità, ma anche una base più solida per la salute intestinale dei suinetti.

Fig. 1: Strategie per il controllo del rotavirus

In definitiva, il controllo del rotavirus non si basa sull’eliminazione del virus, ma sulla gestione della sua presenza endemica attraverso un approccio multifattoriale. Biosicurezza, igiene, immunità materna, nutrizione e modulazione del microbiota sono i pilastri di una prevenzione efficace. L’integrazione di conoscenze scientifiche e buone pratiche di allevamento permette di ridurre l’impatto del rotavirus, tutelando la salute dei suinetti e la sostenibilità delle aziende suinicole.