(Dott. Andrea Codato e Dott.ssa Giulia Buratti )

Nonostante le micotossine possano sembrare un problema emergente che mina la produttività degli allevamenti e la salute degli animali, sono in realtà molecole che creano effetti negativi da migliaia di anni, anche nell’uomo. Ne sono un esempio i processi alle Streghe, svolti a Salem tra gli anni 1692-1693, dove decine di donne furono processate ed impiccate dopo aver ingerito pane di segale contaminato da alcaloidi dell’Ergot, che causò loro sintomi convulsivi, scambiati per possessioni demoniache.

L’interesse per queste molecole, nel campo animale, si è sviluppato però solo nel XX secolo, con l’identificazione dell’aflatossina come causa della morte di migliaia di tacchini, in Inghilterra.

Da quel momento sono stati identificati molti altri metaboliti fungini capaci di generare molti effetti avversi sull’organismo e il suino, in particolare, è stato riconosciuto come la specie più sensibile.

Questi metaboliti, denominati “Micotossine” sono prodotti di alcuni funghi/muffe, come risultato dei loro processi biologici; sono composti chimici con basso peso molecolare, bassa capacità immunogenica e chimicamente stabili, caratteristiche che permettono di resistere alle alte temperature e a vari processi di manipolazione.

Le principali micotossine che causano significanti perdite economiche, per i loro effetti sulla salute animale e quindi sulle performance, sono: Aflatossine, Tricoteceni (gruppo in cui rientrano il DON e la tossina T2), Zeralenone, Ocratossina, Fumonisine ed Alcaloidi del’Ergot.

I processi di produzione di queste tossine non sono ancora ben conosciuti, ma è chiaro invece che la loro funzione sia quella di aiutare i funghi a ridurre le difese della pianta ospite, garantendosi la sopravvivenza. Le piante sottoposte a stress (climatici, siccità, scarsa fertilizzazione) presentano una quantità maggiore di queste tossine durante tutte le fasi della loro produzione e lavorazione e questo comporta un grave problema di natura sanitaria, diffuso a livello mondiale.

La contaminazione delle colture può avvenire in più momenti della loro vita, dalla crescita, alla raccolta e allo stoccaggio. Una prima possibile classificazione divide le micotossine in due gruppi: quelle di campo e quelle che si sviluppano durante lo stoccaggio. Questa classificazione si basa prevalentemente sulla capacità dei funghi di svilupparsi in situazioni differenti, quali: differenti range di temperatura e umidità relativa, danni fisici e stress della coltura. Tra i funghi di campo, i più importanti sono i Fusarium spp e i Claviceps spp, mentre durante la fase di conservazione sono maggiormente presenti gli Aspergillus spp e i Penicillum spp.

| Classe fungina |

Specie fungina |

Micotossina |

| Aspergillus |

A. flavus

A. parasiticus

A. nomius

A. pseudotamarii

|

Aflatossina (B1, B2, G1, G2) |

| A. ochraceus |

Orcratossina (Ocratossina A) |

|

A. clavtus

A. terreus

|

Patulina |

|

A. flavus

A. versicolor

|

Acido Cyclopiazonico |

| Claviceps |

C. purpurea

C. fusiformis

C. paspali

C. africana

|

Alcaloidi dell’ergot |

| Fusarium |

F. verticilloides

F. proliferatum

|

Fumonisine (B1, B2, B3)

Acido Fusarico

Moniliformina

|

|

F. graminearum

F. avenaceum

F. culmorum

F. poae

F. equiseti

F. crookwellense

F. acuminatum

F. sambucinum

F. sporotrichioides

|

Tricoteceni di tipo A

(tossina T2, tossina HT-2, diacetoxiscirpenolo)

Tricoteceni di tipo B

(Nivalenolo, deossinivalenolo, 3- e 15-acetildeossidivalenolo, fusarenone-X)

Moniliformina

|

|

F. graminearum

F. culmorum

F. sporotrichioides

|

Zearalenone |

| Penicillium |

P. verrucosum

P. viridicatum

|

Ocratossina (Ocratossina A) |

|

P. citrinum

P. verrucosum

|

Citrinina |

| P. roqueforti |

Roquefortin

PR tossina

|

|

P. cyclopium

P. camemberti

|

Acido Ciclopiazonico |

|

P. expansum

P. claviforme

P. roqueforti

|

Patulina |

| Neotyphodium |

N. coenophialum |

Tossine della festuca alta:

Alcaloidi dell’Ergot, loline e peramina

|

| N. lolii |

Tossine del loietto perenne:

Alcaloidi dell’ergot (ergovalina)

|

Tabella 1 – Micotossine più importanti e funghi che le producono

Per difendersi contro gli effetti dannosi delle micotossine, alcune piante alterano la loro struttura chimica, attaccando residui idrofili come il glucosio. In questo modo, creano dei coniugati che sono più difficilmente rintracciabili, sfuggendo ai routinari test analitici.

Per questo motivo, queste sostanze vengono chiamate “Micotossine mascherate”; a livello del tratto digestivo degli animali, questi composti vengono metabolizzati da batteri o enzimi presenti, liberando l’originaria forma dannosa della micotossina. Tra le micotossine mascherate, quella maggiormente studiata è un derivato del Deossidivalenolo e prende il nome di Deoxidivalenol-3-glucoside, che ha una tossicità minore rispetto al composto originario, ma studi recenti hanno dimostrato che esistono batteri che scindono il legame, ricreando la forma tossica primaria.

Un’altra categoria di micotossine che ci deve preoccupare è rappresentata da quelle che non vengono rilevate dai metodi standard e non sono regolate a livello normativo, ma l’evidenza della loro incidenza è in rapido aumento. Per questo motivo vengono chiamate “Micotossine emergenti”. In questo gruppo risaltano per prevalenza e dannosità, la Beauvericina e l’Enniatina, entrambe prodotte da funghi del genere Fusarium spp. E la Sterigmatocistina, prodotta da Aspergillus spp.

Un altro importante problema riguarda la presenza contemporanea nelle materie prime vegetali di più di una micotossina; questo fenomeno, molto comune, prende il nome di co-contaminazione e può insorgere o direttamente sulla pianta o in seguito a miscelazione di più materie prime, ad esempio nella formazione di una dieta completa per suini.

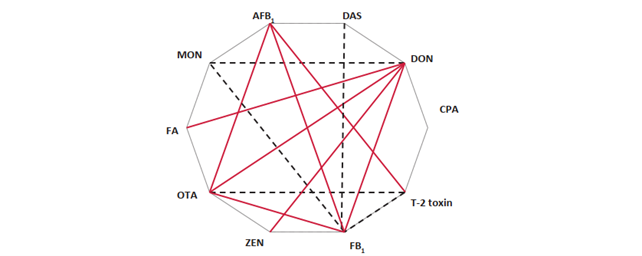

Nel valutare la qualità dell’alimentazione non dobbiamo considerare solo la singola micotossina, ma le interazioni tra i diversi metaboliti fungini, in quanto, nonostante si registrino livelli bassi delle micotossine prese singolarmente, la loro interazione aumenta gli effetti tossicologici in maniera esponenziale. Gli effetti che le micotossine esercitano nell’organismo possono essere di due forme: additivi e sinergici. Una interazione si dice additiva se gli effetti della miscela delle micotossine equivalgono alla somma degli effetti dei singoli metaboliti (1+1=2), mentre si parla di interazione sinergica quando l’effetto della miscela dà un risultato maggiore della semplice somma (1+1=3). Entrambe le interazioni sono molto comuni in natura e questo spiega come mai la co-contaminazione dell’alimento comporti alti rischi per l’animale.

Figura 1 – Effetti sinergici (linea continua) e additivi (linea tratteggiata) delle micotossine nei suini.

AFB1 – Aflatossina B1; FB1 – Fumonisina B1; DON – Deossinivalenolo; OTA – Ocratossina A; ZEN – Zearalenone; FA – Acido fusarico; DAS – Diacetoxiscirpenolo; CPA – Acido ciclopiazionico; MON – Moniliformina.

Treholm et al (1994) ha dimostrato che gli alimenti naturalmente contaminati dalle micotossine causano una tossicità maggiore rispetto a quella prodotta da una singola micotossina purificata quando ingerita dall’animale.

Circa l’80% delle malattie del suino sono legate alla scarsa qualità dell’alimento, a disturbi riproduttivi, a condizioni carenti di stabulazione e ad una scarsa biosicurezza, solo il rimanente 20% è causato da patogeni (virus, batteri e parassiti).

Proprio come gli organismi patogeni causano malattia nel suino, anche le micotossine generano vere e proprie malattie che prende il nome di “micotossicosi”, derivanti dall’ingestione, inalazione o contatto con la pelle di questi metaboliti fungini. Per questo motivo, nella gestione dell’allevamento, dobbiamo cominciare a considerare le micotossine al pari degli altri patogeni pericolosi per il suino.

Gli effetti delle micotossine negli animali sono diversi e variano dall’immunosoppressione alla morte, nei casi più gravi; la severità e il tipo di effetto dipende da più cause:

1. Cause relative alle tossine, come il tipo di micotossina, la quantità ingerita e la durata del periodo di esposizione.

2. Cause relativa agli animali, come specie, sesso, età, razza, sanità, stato immunitario e nutrizionale

3. Cause ambientali, come una corretta gestione della temperatura, igiene e biosicurezza.

Spesso le micotossicosi non vengono considerate come probabili cause nella diagnosi, in quanto sono il risultato di tutti questi fattori predisponenti.

La FAO stima che, entro il 2050, sia le produzioni agricole che quelle di allevamento aumenteranno in modo significativo per andare incontro alla crescente domanda di cibo determinata dall’incremento demografico. I sistemi di allevamento dovranno diventare sempre più efficienti e sostenibili; per questo motivo la nutrizione ha un ruolo cruciale nel massimizzare il potenziale genetico dei suini e impatta per il 60-80% dei costi totali produttivi dell’allevamento. In questa ottica, è essenziale che la dieta soddisfi i fabbisogni nutrizionali degli animali senza apportare un rischio per la loro salute.

Bibliografia

Inês Rodrigues; Maximilian Schuh (2013) Mycotoxins in Swine Production. ISBN-13: 9781899043415

Trenholm HL, Foster BC, Charmley LL, Thompson BK, Hartin KE, Coppock RW e Albassam MA (1994) Effects of feeding diets Fusarium (naturally) contained wheat or pure deoxynivalenol (DON) in grow pigs. Canadian Journal of Animal Science 74: 361-369